碳中和目标对交通运输行业的影响和对策

交通运输部科学研究院 交通发展研究中心 郭杰 研究员

一、全球应对气候变化和碳中和目标提出背景

全球应对气候变化形势空前紧迫,积极应对气候变化已经成为全球共识。气候变化关乎人类生存和全球可持续发展,应对气候变化强调减缓和适应并重,将加速世界经济发展方式根本变革和竞争格局。1992年达成的《联合国气候变化框架公约》提出了发达国家和发展中国家“共同但有区别的责任”原则,1997年通过的《京都议定书》对发展中国家提出了限制温室气体排放的义务。2016年通过的《巴黎协定》确立了全球应对气候变化“到本世纪末将全球气温升幅控制在工业化前水平2℃以内,并努力将气温升幅控制工业化前水平在1.5℃以内”的长期目标。目前,气候变化负面影响比原来预计更迅速、更广泛、更剧烈。为呼应1.5℃温升控制目标,截止2020年11月,全球超过30个国家和地区明确了碳中和时间表,合计碳排放量约占全球的一半,欧盟、加拿大、英国、日本、韩国、南非等国家明确提出了2050年碳中和目标。

我国碳中和目标提出将对全球气候治理起到关键性推动作用。一直以来,我国积极发挥大国表率作用,以推动构建人类命运共同体理念引领和推进应对气候变化的国际合作,以绿色发展理念引领和推动应对气候变化的国内行动。2015年,中国国家自主贡献方案(INDC)提出“二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰”的承诺。2020年中国政府提出“中国将提高《巴黎协定》国家自主贡献力度,采取更有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的新目标。国际社会对中国疫情后引领世界实现绿色复苏充满期待,中国碳中和目标提出是我国顺应并引领全球气候治理进程的重要决策,对我国统筹国内国际两个大局具有深远意义,对推进全球气候治理进程将发挥重要指引作用。

二、碳中和给交通运输带来的挑战与机遇

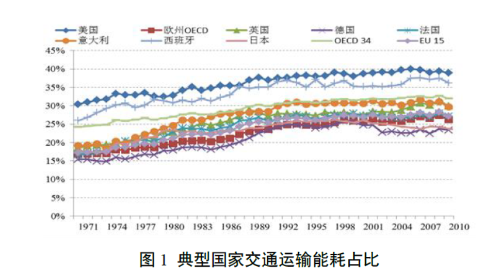

交通运输领域已成为温室气体排放增长最快的领域,碳减排潜力较大。目前,我国已经成为全世界最大的温室气体排放国,根据研究测算,交通运输领域(包含铁路、公路、水路、航空、管道运输以及私人乘用车、摩托车、农用运输车等运输工具)碳排放占全国终端碳排放10%—15%(不包含国际航空和远洋船舶在公共区域的排放)。“十三五”期,我国碳排放年均增速保持在5%以上,已成为温室气体排放增长最快的领域。根据碳排放已达峰国家发展规律来看,工业、建筑和交通能耗与碳排放最终将实现“三分天下”,甚至有些国家超过40%。未来一段时期,我国交通运输碳排放将可能持续快速增长,交通运输作为支撑我国碳达峰目标的关键领域,是碳减排潜力最大、难度最高的领域。

碳达峰及碳中和目标提出将有力推动我国交通运输转型升级。碳达峰行动将在“十四五”“十五五”、甚至“十六五”三个五年规划里持续实施,这个工作既必要,同时也有难度。目前新能源汽车占比仅为1.5%,新能源营运货车占比仅为3%,铁路货运和水路货运周转量占比仅为45%。国际能源署(IEA)报告显示,交通部门是中国2040年前唯一不能碳达峰的部门。清华大学、部交科院、发改委等国内研究机构对交通运输领域碳排放达峰时间及减排路径也开展了研究,预测的碳排放达峰时间分别为2030年、2035年和2040年,普遍认为我国交通运输领域必须采取严格的政策措施和手段,实现交通能源“去碳化”等发展变革,才有可能实现达峰。

表1 我国交通运输领域碳排放达峰时间及减排措施

| 研究机构 | 碳排放达峰时间 | 碳排放达峰措施 |

| 清华大学 | 2030年 | 到2030 年,新能源车辆占比达到45%,提升货运车辆运输效率40%,货运结构中铁水货运周转量占比超达到60%等措施。 |

| 部交科院 | 2035年 | 到2035 年,推动全社会机动车保有量电动化占比超过35%、货车碳排放强度下降超过40%、货运结构中铁水货运周转量占比超过56%等措施。 |

| 发改委能源所 | 2040年 | 到2040 年,铁路、水路的货运周转量比重分别提高10%和5%,提高货运车辆运输效率30%,新能源车占比达到35%等措施。 |

碳中和目标提出对交通运输高质量发展提供了新的机遇和挑战。“碳中和”目标的提出,是我国交通运输转型发展的重要战略机遇,也对交通运输绿色发展提出新的挑战,如重点领域能源替代技术仍未突破,部门间联动问题仍然突出,运输结构优化还不充分,法规政策标准等能力保障存在短板等。交通运输能效提升、技术进步、电气化进程发展是实现交通运输用能方式变革和实现碳达峰的重要途径。

三、交通运输行业实现碳达峰及碳中和目标的对策与建议

为应对生态环境部"2035年前交通运输领域二氧化碳排放达到峰值”的要求,实现我国碳达峰及碳中和新目标,建议未来中长期我国交通运输行业应对气候变化进一步开展以下工作。

一是强化部门协调联动。目前,部门间协调联动仍然不够,行业壁垒难以打破。交通运输领域达峰目标任务涉及工信、生态环境、公安等主管部门和地方政府管理职责和范畴,超出交通运输部职权范围,未来我部亟需统筹协调联合行业内外力量,积极 应对气候变化。建议在国家应对气候变化领导小组框架下,设立中国交通运输应对气候变化协调联动机制,组织科技部、工信部、生态环境部等部门,共同推动交通技术装备低碳转型升级;组织公安部、生态环境部等部门和地方政府,协同推进高污染、高排放车辆淘汰更新;组织电力、石化等行业加快加气、充电、加氢等配套基础设施建设;组织工信部、国家质监局研究出台机动车能耗在线监测强制标准等。

二是推动能源消费结构变革,增速交通能源“去碳化”。抓住新一轮技术革命机遇,推动交通装备升级变革。积极推广应用电气化车船,加快高污染、高排放装备淘汰更新,加快推动货车和船舶可替代清洁能源应用。积极推进新能源车的清洁化、智能化和共享化模式变革,提升公路货物运输综合能效;积极推进铁路电气化,推广应用生物质燃料替代航空煤油。

三是加快运输结构调整,竭力释放结构性减排潜力。全面加快疏港铁路建设,推进港口大宗货物“公转铁”“公转水”,提升沿海港口枢纽型港区、长江和西江干线内河主要港口集装箱港区铁路进港率,大力发展江海直达和江海联运,加快推进多式联运发展。积极推进京津冀及周边地区运输结构调整示范区、晋陕蒙煤炭主产区运输结构调整示范区、长三角、粤港澳港口群运输结构调整示范区建设。通过运输结构调整,减少不合理的公路运输,实现铁路和水路货物运输量快速提升。

四是加强基础能力建设,强化法规政策标准引领。加强行业气候变化基础研究,加快交通运输应对气候变化基础数据监测统计、考核评价、准入退出等标准规范研究出台;强化在交通运输规划、设计、施工、运营、养护等领域的低碳设计理念推广、技术标准发布、工艺工法应用等工作。建立交通运输应对气候变化工作的教育、宣传、培训机制,培养专业人才,建设专业队伍,建立交通运输污染排放控制和碳减排协同治理机制,实现交通运输应对气候变化工作的科学化、精细化管理。

五是开展交通运输碳中和示范,探索区域系统性减排之路。研究开展交通运输零碳或近零碳排放示范区,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自贸区、生态文明先行示范区及大气污染国家重点区域,推进建设一批具有代表性的交通零碳示范区,系统推进交通运输领域新能源和清洁能源的使用,先进技术装备应用,资源循环利用、运输结构调整、碳汇增加、碳补偿(CCER、碳交易)、碳捕集利用与封存(CCUS)等工作,探索实现区域内交通运输零碳排放。

来源:交通智库专报 2021年6月 2021年第5期(总第19期)